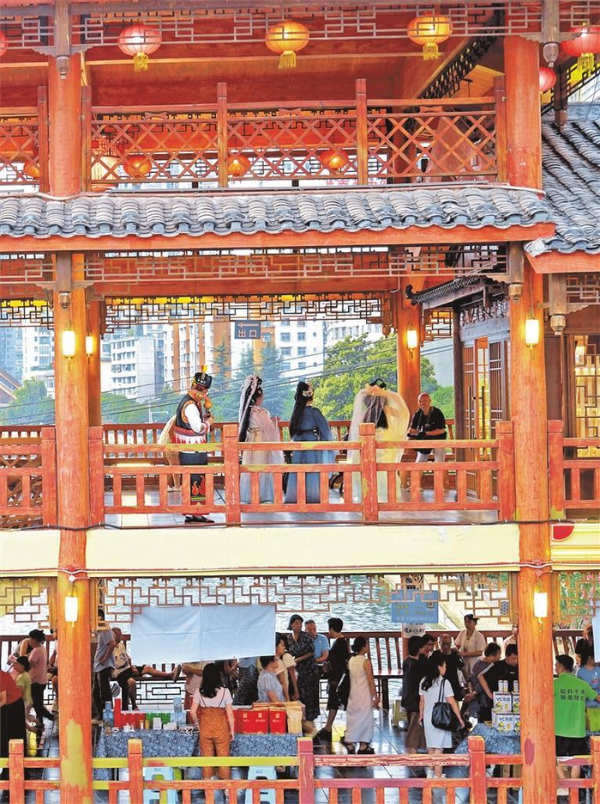

每逢周末,西山大桥桥上桥下,非遗市集火热。

侯圣存(右)指导小游客写水书。

“不过是座因电影走红的网红桥,能有什么真东西?”

10月底,马来西亚华裔胡月霞站在黔南州都匀市西山大桥桥头,望着桥上涌动的人潮,心里的疑虑并未因眼前的热闹消散。

几小时前,这位曾留学中国10年、足迹遍布大江南北的“中国通”还在与友人彭女士嘀咕,担心这场受中国驻马使馆推介触动、专程赴贵州的探秘之旅,最终只收获一场商业噱头。

这份疑虑并非无因。作为见过吉隆坡繁华市井的华裔,胡月霞对“网红地标”的套路并不陌生——流量堆砌的热闹背后,往往是文化内涵的空洞。而西山大桥的起点,确实是流量密码:因电影镜头蹿红,成为游客争相打卡的“网红桥”。

当黔南州留联会成员文培伦将她们的最终行程定在这里时,胡月霞甚至暗自觉得,5天旅程里西江千户苗寨的璀璨灯火、荔波小七孔的古桥苔痕、中国天眼的宇宙深邃,或许才是贵州真正的底色。

但桥廊上的景象,很快打破了她的预设。

檐角悬挂的蜡染布幡在晚风里翻飞,与她想象中千篇一律的网红装饰截然不同;商铺里铺陈的24项非遗技艺,像一把把钥匙,猝不及防打开了她对“网红桥”的认知枷锁。

彭女士拽着她的胳膊走向一个展台,水族马尾绣背带泛蓝的丝线缠绕出星辰纹路,展柜里的牙舟陶十二生肖带着600年窑火沉淀的土釉冰裂纹,“这可不是随便造的噱头。”彭女士的低语,说出了胡月霞的心声。

真正的冲击,来自桑皮纸前的那双手。年过六旬的山东汉子侯圣存正握笔书写水书象形字“云”,墨迹蜿蜒如黔南山脉。“水族文字藏着天文历法的密码。”侯圣存的话让胡月霞驻足,可当她看见展柜里水书纹样的手机壳时,新的困惑又冒了出来:“把千年古文字印在手机壳上,会不会消解了它的厚重?”

这个问题,在都匀毛尖的茶香里有了答案。

桥心茶台旁,非遗传承人谭本满将新炒茶倾入盖碗,沸水冲开时,茶芽舒展如碧云出岫。“爷爷那辈给毛主席送过茶,到我这辈要守住这缕香。”谭本满的话掷地有声。

胡月霞捧起茶碗,舌尖漾开栗香。她想起五天旅程的魔幻切换:指尖触摸过清代石桥的苔痕,望远镜里追逐过“天眼”捕捉的脉冲星……此刻更在布依族阿妈的针线筐里,发现与娘惹刺绣(东南亚代表性的手工艺)相似的菱形纹。

传统技艺是一个地区人民生产生活技艺的智慧结晶,至今贵州已有31项传统技艺入选国家级非遗。而水书展柜里侯圣存与“80后”传承人蒙红劬合作的文创产品,此刻也有了不同的意义——那不是消解,而是“让古文字走进现代生活”的尝试。

当法国游客在蜡染台前学打靛蓝结,当华侨青年与水书传承人争论象形字演变,胡月霞忽然明白,这座桥的魔力正在于它的“双重身份”。既是承载流量的网红地标,更是串联文明的文化纽带。侯圣存指导她写下水书“桥”字时,深蓝墨迹在桑皮纸上蔓延出榕树气根般的纹路,文培伦的话恰好点题:“扎进故土是根,伸向四海成桥。”

临别时,胡月霞选了一套水书茶具,杯底“流水过石终成渠”的水族古谚触手可及。她不再纠结于“网红桥”的标签——这座大桥早已用24项非遗的鲜活生命力证明。

“要让更多的人知道,贵州的桥里,藏着文明的魂。”胡月霞握紧茶具,晚风掠过剑江河,桥上的蜡染布幡仍在飘动,像是在应和她的诺言。

其实,贵州桥上有千年不熄的文明之火。(记者 袁鹏)